撰文|陳述

編輯|楊勇

來源 | 氫消費出品ID | HQingXiaoFei

租賃市場正逐步走向存量博弈。在此背景下,曾以標準化服務和品牌體驗著稱的自如,其經營策略的調整正顯露出一定程度上的服務邊界模糊與用戶體驗的松動,使其面臨相關挑戰。合租規則、合同約定,本意在于控制風險、提高效率,但當標準化機制遇到真實生活中的復雜“變量”,模式與體驗之間的矛盾開始顯性化。

當增長從外延擴張向內生動力轉變,自如所要解決的問題,不只是業績的問題,更是如何在多樣化的租住需求中,進一步強化自身的產品力、服務力與人性化管理機制。在新一輪市場調整下,自如能否優化和提升平臺與用戶的關系,或將成為影響其未來發展與走向的重要因素。

生娃后,被要求搬離

2025年9月9日,據《澎湃新聞》公眾號發文,“近日,廣州白云一對夫妻稱,二人在自如平臺上合租了套間中的一間房間,卻因生了小孩被房東說‘違約’,被要求在3個工作日內搬離。”

文中援引租客王女士的說法稱,“如果沒有搬離,房東會把他們的個人物品、行李等全部清走,若有經濟損失,后果自負。”

“而自如方面表示:當初租房合同里寫明,房內不得超過2人/間房,且居住人年齡必須為18—40歲之間,不能住未成年人,不得影響其他租戶的正常使用。王女士不僅添了丁,還每天都有老人家過來帶孩子,遭到了其他租客投訴,公司多次協商無果,才決定跟王女士解約。”

另據《大象新聞》公眾號同日發文稱,“據自如客服官微9日消息:看到廣大網友的評論,我們深感責任重大。在整個事件過程中,我們既要考慮該租客及家人的居住體驗,同時也要考慮其合租室友的居住體驗。為此我們上門看望了該租客及家人,并給予租客無責退租、搬家等多套解決方案,也協助調解其和室友之間的誤解。但很遺憾,租客還未認可這些解決方案。目前,街道、社區也參與進來,進行多方協商,以求各方需求都能妥善平衡”。

從合同角度來看,自如的相關規定具有一定合理性。合租房作為共享空間產品,為避免噪聲干擾、安全隱患等一些問題,通常對人口結構、年齡等存在一些限制。但值得探討的是,居住體驗與實際服務之間的預期差或正在顯現,當合約條款成為不可協商的邊界,用戶體驗是否讓位于平臺的管理與利益?

此類糾紛的發生,使得市場開始關注長租公寓平臺在當前市場周期下面臨的挑戰。而市場環境的變化,也可能促使自如將更多精力投入到控制運營風險與提升盈利能力強化提升的目標上。

然而,回到生娃后被要求搬離的案例本身,事實上,生育本是一件與租房合同無關的私人決定,卻在個別場景中引發了平臺與用戶之間的溝通與認知差異。這也凸顯了標準化合租機制與多元化家庭生活需求之間存在的矛盾。平臺方的管理考量與租戶的生活安排之間,存在的溝通邊界與空白地帶如何完善,才能走好用戶體驗與管理服務的平衡木?

畢竟,當育兒行為被納入平臺的管理“變量”,租客不免對合租條款的解釋權產生疑問。哪些生活變化算作影響他人?哪些屬于合同之外的正常演進?平臺在維護房源秩序的同時,也需要更細致地設定邊界,以期在規則執行與用戶感受之間找到更好的平衡點。

更值得注意的是,當平臺“篩選”用戶,這一商業打法是否仍符合其對用戶體驗的重視?如果平臺因租客家庭結構變化而終止合同,其長期建立的品牌形象與用戶體驗優勢將如何維系?自如的下一步,是否會為了租客的“自如”體驗,而在合同條款和管理機制上增添一些更加人性化的元素?

推新模式,與房東解約

如果說“生娃被要求搬離”是合租邊界的特殊糾紛,那么房東收到自如的解約通知,則意味著體驗落差從租客端傳導至房東側。

事實上,去年自如對房東的解約便引發廣泛關注。《中國新聞周刊》2024年4月28日報道稱,“4月5日,袁欣收到了一則來自自如管家的短信,書面通知房源解除事項。由于袁欣沒有回復,4月10日,解約管家在催促中表示,‘如果您不想溝通,就不跟您這邊協商了,發起單方面解約’。談及解約原因,對方表示系房子存在虧損,‘我們正在批量解約’。”

《中國新聞周刊》在報道中指出,2021年,自如在收房端推出新模式“增益租”,與此前的“省心租”相對應。盡管收房難度更大,截至2023年10月,“增益租”模式房源已累計近20萬間。

由報道可知,這種新的模式中,自如從持有物業變為提供服務,經營風險得以在一定程度上實現下降。這一調整舉措,也反映出在當前租賃市場租金倒掛、空置率攀升的背景下,自如基于其自身經營狀況所采取的行動。

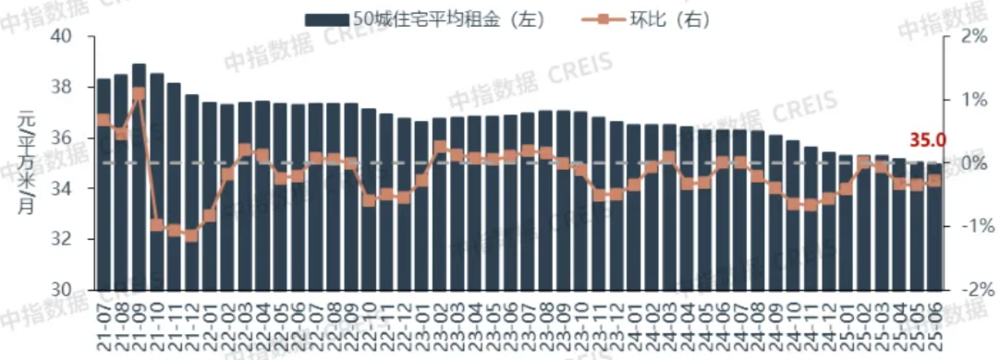

根據中指研究院發布的《2025年上半年中國住房租賃市場總結與展望》,2025上半年重點城市住宅平均租金小幅下行。根據50城住宅租賃價格指數,2025上半年,重點50城住宅平均租金累計下跌1.37%,跌幅較去年同期擴大0.47個百分點。其中,6月50城住宅平均租金為35.0元/平方米/月,環比下跌0.27%,同比下跌3.71%。

圖源:中指研究院公眾號

然而,從房東視角看,自如的這種“止損”行為,客觀上使得部分市場下行帶來的風險傳導至房東方。例如,這一解約過程中反映出的溝通與預期管理問題,可能會影響平臺與房東之間的長期合作黏性。尤其是在租賃市場整體步入存量階段、回報率逐步走低的當下,穩定與可預期成為房東最核心的訴求。而自如當前所呈現出的不確定性,或將影響到平臺與房東長期合作的黏合度。

在實際解約中,由于平臺掌握著合同的解釋權和執行主動權,房東可能對自身權利的邊界感知變得模糊。這一背景下,平臺與房東之間,是否還存在雙向選擇的余地?在成本與合作的權衡中,平臺是否愿意對確定性承擔長期成本?這一系列問題,或將決定自如此輪調整之后,是否還能保留住自己在二房東市場中的核心資產——房源。

兩塊天花板,墜落

從成立之初,自如就以提升租房用戶體驗為出發點,試圖改變傳統租賃市場的不透明、不專業、不友好的狀況。一度,它在租房服務中成為超預期體驗的標桿和標準,甚至被不少用戶稱為二房東行業“天花板”。

2025年6月19日《正在新聞》公眾號發文《浙江杭州一自如房屋天花板墜落險砸租客,當事人:側睡躲過一劫,不敢再住》;此前的2023年3月19日,《新快報》公眾號則報道《天花板砸中床頭!租客向自如索賠三萬余元遭拒》,兩次事件發生時間相隔不到三年,都發生在平臺出租房源內部,脫落區域直對床頭或床鋪。

《正在新聞》公眾號在文中指出,“6月17日,浙江杭州。居住在余杭區的施先生發帖稱在租住自如提供的房源期間遭遇天花板水泥板突然墜落。現場圖片顯示大片水泥板砸在出租屋床鋪和地面、家具上,毀壞了部分財物。”

“關于事情處理,施先生說物業沒有明確回復,自如方面已經為財物損失啟動了保險程序,并提出換一個房子,施先生稱不敢再住自如的房子了。”該文進一步指出。

這兩起事件雖均未造成人員受傷,但也在一定程度上說明自如作為平臺方尚需持續關注房屋維護的種種細節。作為平臺方,持續保障服務品質的穩定性和響應效率,對于維持用戶體驗至關重要。

過去,自如呈現了“住得好”應該是什么樣子;但當下的自如,如何才能實現租客、房東與平臺三方的利益共贏與和諧相處?在新一輪行業周期洗牌中,自如要想持續站穩,不只是修補管理模式,也不再是“跑馬圈地”的競速游戲,而是一場關于履約能力、資產效率與用戶信任的長期博弈。市場的冷卻正在倒逼企業重估增長方式,也讓過去被視為標準化解法的平臺模式,重新面臨考驗。

自如作為長租行業走得相對較深的玩家,曾一度改寫了無序散租的體驗模式,也用“增益租”嘗試降低風險敞口。但當經營調整的成本不斷傳導至用戶側,當租客和房東的選擇不再“框”在自如一家平臺之上,體驗就成了一家平臺最稀缺的資源。

從一次突如其來的搬離通知,到一紙后臺生成的解約協議,再到天花板墜落的事件,上述案例表明,平臺在用戶體驗和契約執行方面,正面臨來自各方的新考驗。三類事件,表面看似個案,實則指向同一個核心,即平臺在追求經營自洽的同時,是否能讓租客享受到一如既往的“自如”服務,擁有持續可托付、可共處的空間確定性?

在市場下行、租金倒掛、既有盈利模式遭遇瓶頸的背景下,自如的調整之道并無“原罪”,主動止損、清理風險本屬常態。但當調整直接影響到用戶與房東時,其具體措施的公平性與溝通的透明度,將成為市場評判的焦點。無論面向租客還是房東,平臺的每一次策略調整、規則變動,最終都會體現在一段租期的溝通細節、一份合約的履行方式之中。服務可以更新,流程可以再造,但決定確定性的,往往是具體的日常。